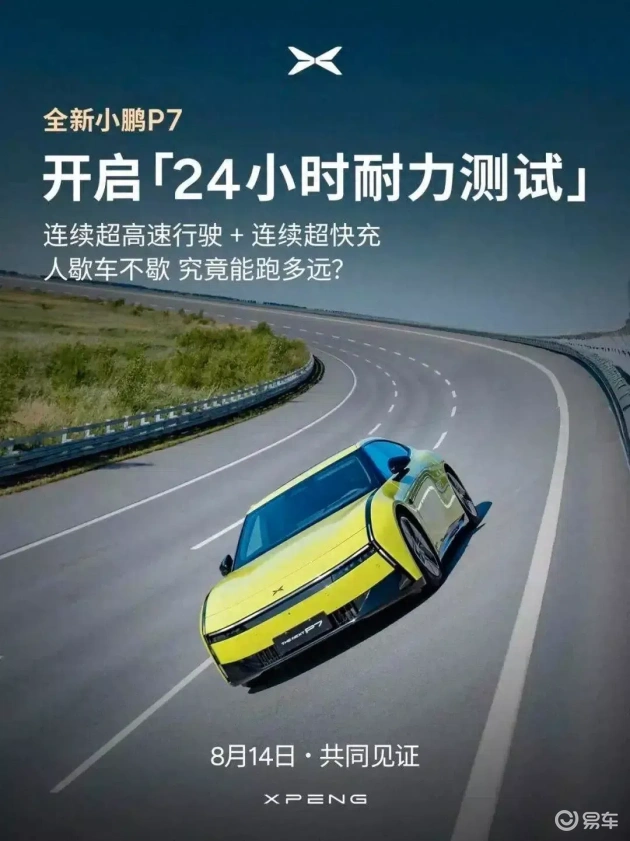

此次测试并非简单的几圈试跑,而是连续24小时不间断的高强度测试。测试过程中,人员可以轮换休息,但车辆必须持续运行,超高速行驶与快速充电交替进行,对车辆的性能提出了极高的要求。何小鹏表示,这一测试灵感源自与雷军的交流,雷军建议高性能纯电动车也应接受类似的严苛考验。

许多朋友可能会问:这种测试究竟有何意义?在燃油车时代,勒芒24小时和纽北长距离测试非常普遍,这些测试是检验发动机、变速箱和底盘耐用性的最佳方式。而电动车的痛点则有所不同——主要质疑点在于续航里程缩水、快充速度下降以及长时间高负载运行是否会过热导致功率下降。因此,电动车的“耐力赛”更像是对三电系统进行极限测试:电池热管理、电池管理系统(BMS)策略、电机效率衰减以及快充的一致性,这些都能在这种测试场景中得以验证。

然而,这类测试结果不可盲目信任,原因有二:

首先,测试通常在高度可控的环境中进行。温度适宜、充电桩充足且状态最佳、路线规划避免了交通拥堵,这与我们日常用车时面临的低温、排队和拥堵情况存在显著差异。这就好比在实验室中煮一壶开水与在野外生火煮水,条件截然不同。

其次,24小时连续高功率运行可以测试电池和电机的极限性能,但这并不等同于日常城市通勤的体验。上下班时的能耗波动和充电环境,才是影响用户幸福感的关键因素。

我自己就有过类似经历——前年我开一台纯电车跑杭州到深圳,全程1300公里,快充十几次。遇到最麻烦的不是续航,而是有几次充电功率直接掉到30kW以下,本来预计15分钟搞定,结果拖到40分钟。这事儿累的不是车,而是人。所以我会特别关注P7这次耐力测试里,快充功率能不能长时间稳定在标称值附近——这比最高峰值更重要,因为它决定了你能不能“喝饱”就走。

另外,新闻里顺带提到小鹏G7交付破万台,Ultra版订单占一半,这说明市场对小鹏的智能化卖点是认可的。尤其在高速NGP(导航辅助驾驶)领域,小鹏的体验在同级算得上第一梯队。但销量爬坡只是第一步,能否把“测试里的表现”转化为“用户日常的体验”,才是真正能留住客户的关键。

总结一句,耐力测试有意义,但要看它怎么做、怎么公开数据,以及结果和日常用车的关联度。对消费者来说,不是为了看品牌打一场漂亮仗,而是为了知道,这台车在极端条件下的表现,能不能让你在日常出行里少一点焦虑,多一点笃定。因为开车的每一天才是重点,不是朋友圈里那一次“跑了24小时”。